感染管理情報

大腸検査のフロンティア~内視鏡検査の壁~|学習ブログ|ASP Japan合同会社

腸の多様性

月に一度程度、内視鏡の挿入が難しい患者さんが来院します。

こうしたとき、人間の体は実に多様な特性を持っていることを考えさせられます。

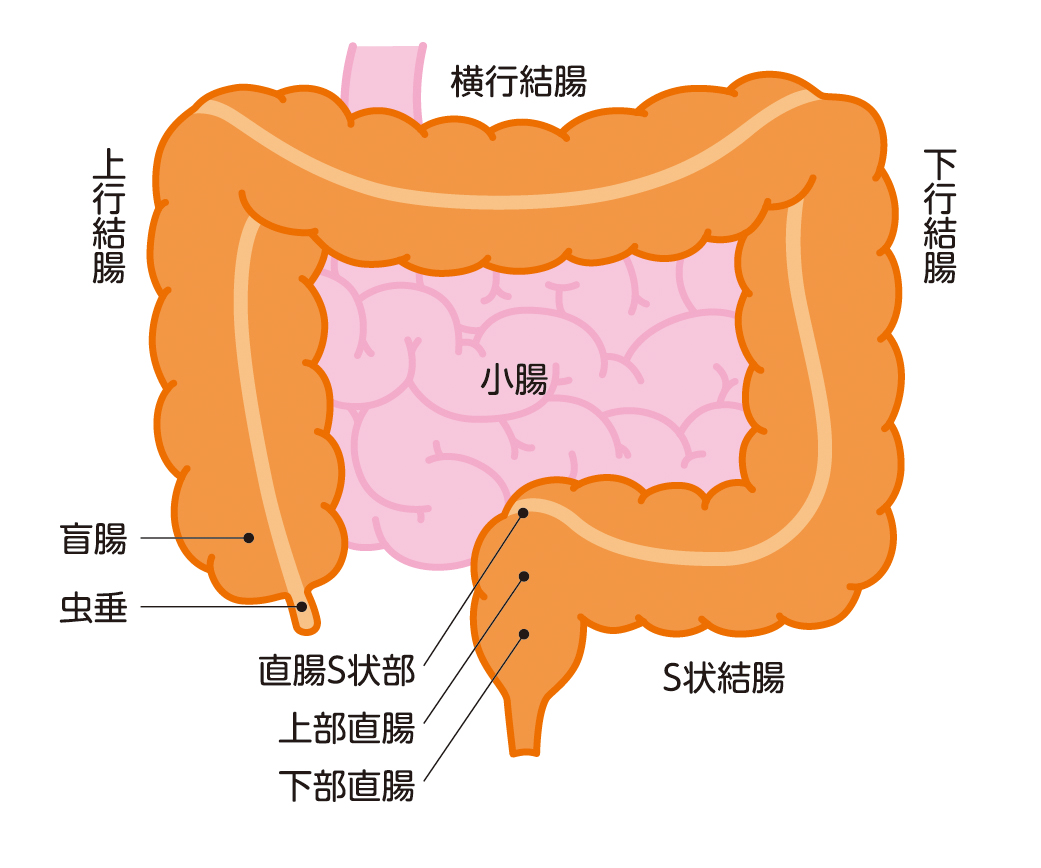

特に大腸は、多様性に富んだ臓器のひとつであり、患者一人ひとりが異なる形状や長さを持っていることがよくあります。

これらの個別の差異は内視鏡を挿入する前にはわからないことですが、この差異によって内視鏡の挿入が難しくなることもあります。

内視鏡が挿入しづらい場合は

すでに病変がある場合など、その程度によってはそれ以上の内視鏡挿入を打ち切らざるを得ない場合もあります。

しかし、多くの患者さんにおいては、内視鏡挿入の壁はおおかた同じ理由によるものです。

例えば、以前に手術を受けた経験のある患者さんの場合なら、時折、腸内に癒着が生じており、そのため内視鏡を通そうとするとき痛みを感じる方もいます。

検討すべき主な手術歴は、虫垂炎(盲腸)、子宮・卵巣の手術、腎摘出術、胃手術、大腸手術、肝臓・胆嚢手術などです。

また、結腸過長症の患者さんやそうでなくとも腸の長さが他の患者さんと比較して長い場合も、検査方法に関して検討を行う必要が生じます。

腸の形が違うという患者さん(例えば、腸回転異常症や腸間膜遺残症がある場合、盲腸や虫垂の位置が通常と異なる、憩室が多い、上行結腸や下行結腸が適切に固定されていないなど)においては、特にS状結腸と横行結腸の構造が一般的な形状と異なる場合、内視鏡を必要以上に柔軟に短縮して通すのが難しく、結果、内視鏡検査を断念することも考えられます。

こうした腸の構造上の問題だけでなく、患者さんの状態によっても、内視鏡が挿入しづらい場合もあります。

過度に緊張していたり、呼吸が難しそうだったりといった様子が見られたときには、検査を一旦中止して様子を見ることがあります。

検査時に入り込む空気による膨満感なども、痛みの原因になるので確認事項のひとつとなります。こうした場合は、鎮静剤の使用も慎重に検討されます。

多くの場合、適切な麻酔薬の使用と医師の内視鏡検査の熟練度によって、これらの問題は克服されます。

しかし、これらの特別な解剖学的特性は、大腸検査を実施する医師たちにとって非常に重要です。

腸に見られる特性によって、患者さんごとに適切な検査戦略を選択することが求められるため、検査のアプローチを調整する必要があるからです。

大腸検査法あれこれ

考えられる検査の別のアプローチとしては、主に次のような検査法があります。

人工知能(AI)を活用した内視鏡技術は、内視鏡の正確な操作や画像解析をサポートできる可能性を秘めています。

AIの導入により、内視鏡の挿入や検査の効率が向上し、医師の診断作業が補完されるでしょう。こうした画像診断技術の進化により、より高精度かつ早期の検査法が実現します。

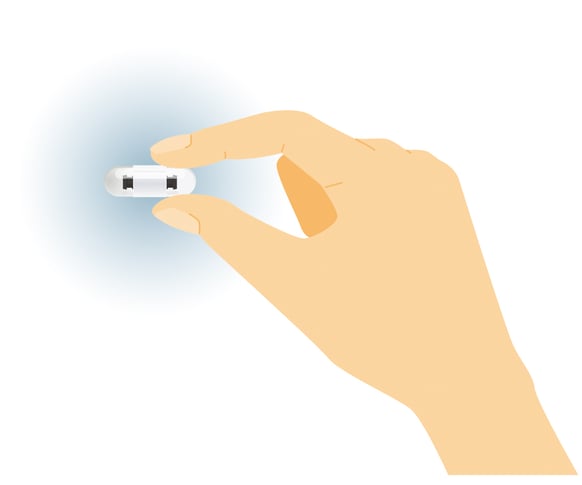

また、小型のカプセル内視鏡は、内視鏡を飲み込んで体内を進行し、画像を取得する革新的な方法です。

この非侵襲的な手法により、飲む下剤の量を減らしたり、麻酔の利用を控えたり、恥ずかしさや苦痛を抑えて、状態を詳細に観察することができます。

そのため、内視鏡挿入が難しい患者さんへの代替法としても活用されています。

内視鏡検査が難しい患者さんへのもうひとつの方法としては、3D-CT検査というものがあります。

この方法は内視鏡を使用しないため、バーチャル大腸内視鏡検査といわれることもあります。

コンピュータを使って大腸の三次元画像を作成して、大腸の様子を観察するのです。

遺伝子検査技術が進化することで、大掛かりな検査をせずとも、個々の大腸がんリスクを評価する情報が提供されるでしょう。

これにより、患者さんごとに最適な検査戦略が立てられ、疾患の早期発見が期待できます。

例えば、現在大腸検査の一次検査方法として一般的なのは「便潜血検査」ですが、遺伝子検査技術が広まれば、この検査方法以外の検査手法として活用できるでしょう。

でも内視鏡検査自体はなくならない!

内視鏡挿入技術の向上は、疾患処置の段階において今後ますます重要であり続けるでしょう。

ですから内視鏡検査自体がなくなることはないはずです。

しかし、腸の形状の多様性は、大腸検査の実施における課題のひとつです。

それでも、技術の進歩により、この課題に対する解決策が日進月歩で模索されています。

将来的な大腸検査技術は、人工知能(AI)や新たな内視鏡手法、遺伝子検査との融合などを通じて、患者の健康管理と疾患の早期発見をより一層促進するでしょう。

大腸検査技術の進化は、医療界と患者さんにとって新たな希望をもたらすものであり、未来における新たなフロンティアだと思います。

2023年9月(令和5年)

白畑 敦(しらはたあつし)

消化器外科医。しらはた胃腸肛門クリニック横浜院長。山形県出身。

昭和大学医学部卒業後、大学病院や総合病院などで勤務したのち、現職。

日本外科学会、日本消化器外科学会、日本消化器内視鏡学会ほか専門医。趣味はワイン、柔道四段。