感染管理情報

キスで交換するのは愛か・・・それとも? 〜口づけと微生物をめぐる冒険〜 |学習ブログ|ASP Japan合同会社

邪魔なマスクを外してみたら

マスクを長く着けていると、口の中の匂いが気になることがあります。それは口腔内の細菌が原因だと考えられます。

コロナ禍の街では、恋人同士がキスをしている光景はすっかり影を潜めました。しかし中には、勇敢にも信号待ちのときにマスクを外してキスをする二人もいたりして・・・しかし、その匂いにお互いびっくりなんてことにならないかと、要らぬ心配をしたりします。

さてさて、今回はキスと感染症にまつわるお話です。

二人をつなぐ?膨大な細菌たち

日本訪問歯科協会によると、口の中には300から700種類の細菌が生息しているそうです。

こんなに多くの種類の細菌がいるのなら、さぞかし細菌数も多いとすぐに想像できますね。口の中の細菌数は歯を磨く習慣の違いによって変わります。歯をよく磨く人でも1000億から2000億個もの細菌がいて、ほとんど磨かない人では1兆個の細菌がいるそうです*1。

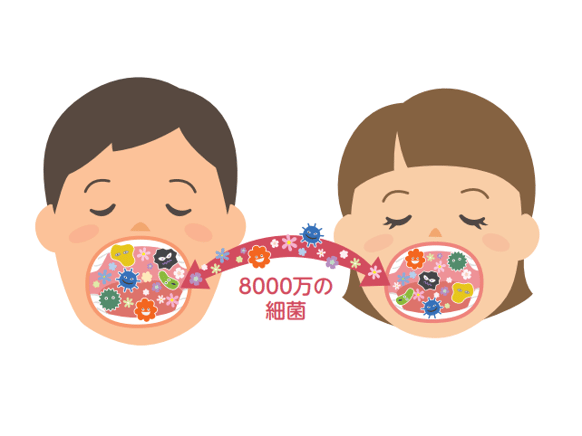

唾液が多く出る人は細菌を喉に押し流していますが、年齢とともに唾液の量が少なくなってくると細菌が口の中に定着しやすくなります。口の中にこんなに多くの細菌がいるのなら、キスをしたらそれぞれの細菌を交換するのかなと想像したあなた、もちろん、これに関する研究もあります*2。

10秒間のディープキスで8000万個の細菌が交換されたという結果が出ています。そして、キスをすればするほどカップル同士の舌の上に生息する細菌の種類も似てくるのだそうです。キスをしたら相手から愛をもらえるだけではなく、莫大な数の細菌もいただくことになります。

カップルのどちらの細菌が優勢になるかが二人の力関係に影響を及ぼす、なんてことを想像してしまいます。

もちろんウイルスも・・・

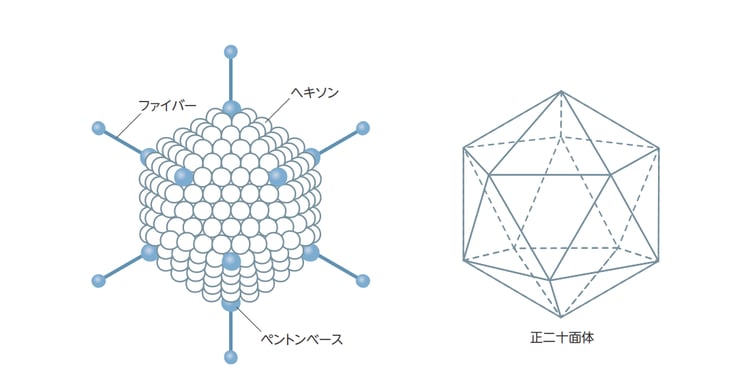

当然、口の中にはウイルスも生息しています。ヘルペスウイルス科のEBウイルスは口腔内にいるので、キスにより相手の口へ侵入して感染します。そして、伝染性単核球症を起こすことがあります。

欧米では思春期にキスをする若者で発症が多いことから「キス病(kissing disease)」と呼ばれています。赤ちゃんのときに主にお母さんからEBウイルスが感染すると不顕性感染になりますが、思春期以降に感染すると発熱、咽頭痛、首のリンパ節腫脹などが起こります。

日本では2、3歳までに70%が感染し、20歳代で90%もの人が感染するといわれています。このウイルス感染症はヘルペスウイルス1型などと同様にほとんどの人が感染していると考えられます。感染している人の15から20%は唾液中にウイルスを放出しているので、感染源になるのです*3。

EBウイルスは悪性リンパ腫を起こすことや、自己免疫性疾患の引き金になることもあるので注意も必要なウイルスです。ちなみにEBウイルスはEpstein-Barr virusの略で、1964年EpsteinとBarrらによってアフリカのバーキットリンパ腫の患者から分離されたことから、人名付きのウイルス名になりました。学名はヘルペスウイルス4型なのですが、今でもEBウイルスの方が有名です。

いまは新しいウイルスが発見されても人名を付けなくなりました。また地名も付けないことになっています。

とはいえ不都合なものもありますので・・・

もちろん、キスで交換されるものにはご想像どおり、虫歯の原因となるミュータンス菌など不都合なものも含まれていますよね。

やはり、普段からの入念なブラッシングや加えて洗口剤(オーラルリンス)を用いることは大切です。

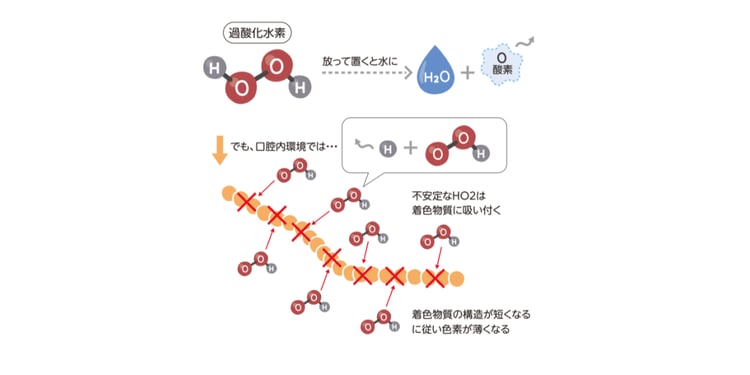

そういえば、消毒や滅菌でおなじみの過酸化水素の水溶液オキシドールを、欧米ではうがいに用いているという話を聞いたことがあります*4。オキシドールを人の体に使うといえば、傷の消毒くらいでは思いつきますが、口腔内の殺菌、口臭予防、歯のホワイトニングを期待して使用されているそうです。

日本国内では介護の領域で、口腔内の舌苔を取り除くのに、オキシドールを利用することもあるようです。もちろん、知識のない人が、不用意に過酸化水素を口の中に入れるのは危険ですので、歯科医など、専門家の方の意見を必ず得るようにしてもらいたいものです。

*1:https://www.houmonshika.org/oralcare/c109/

*2:https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2049-2618-2-41

*3:https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/444-im-intro.html

*4: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4534617/

水谷哲也

東京農工大学農学部附属 感染症未来疫学研究センター

センター長・教授 獣医師・博士(獣医学)